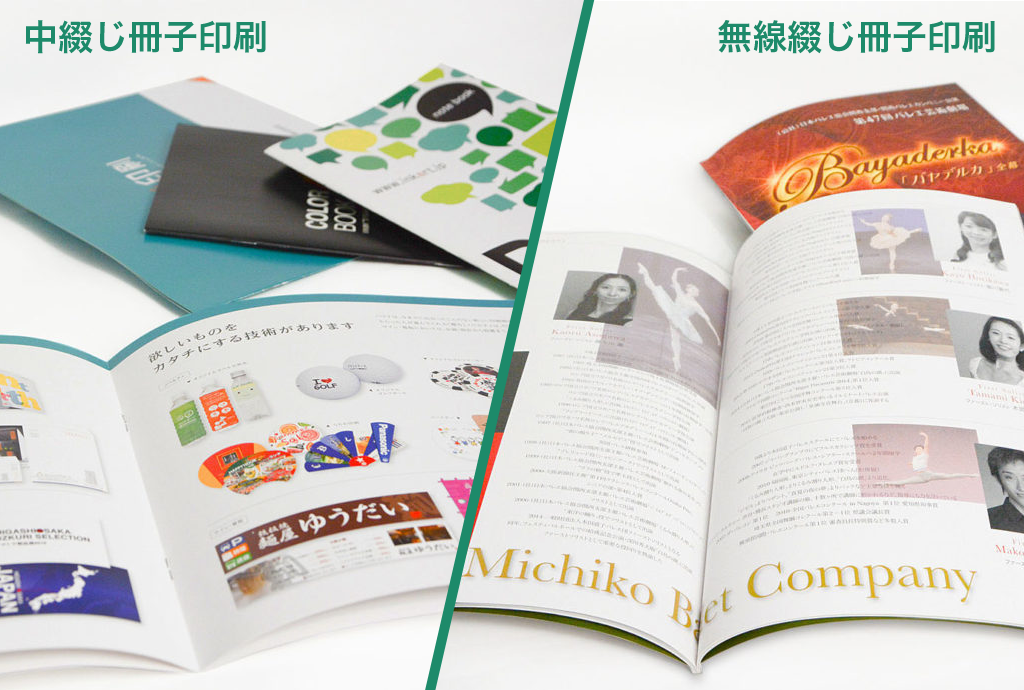

会社案内パンフレットを制作する際、どの製本方法を選ぶかによって仕上がりや使い勝手が大きく変わります。

特に「中綴じ」と「無線綴じ」は、パンフレットや冊子の制作でよく使われる製本方法ですが、それぞれにメリット・デメリットがあります。

本記事では、中綴じと無線綴じの特長を詳しく紹介し、どちらが適しているかを解説します。

【 目次 】

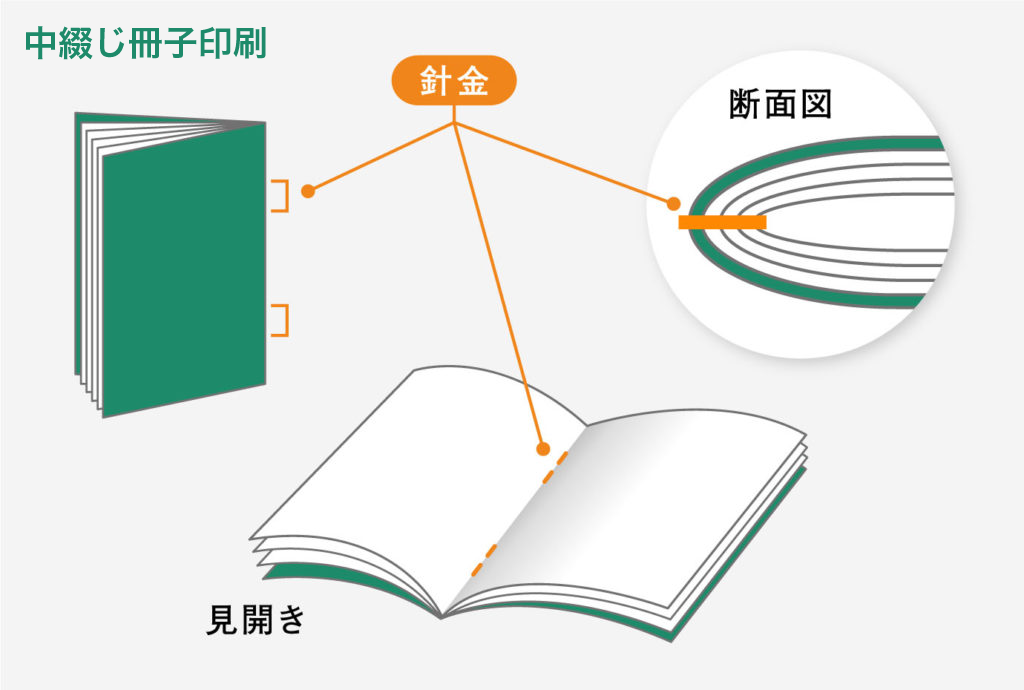

中綴じとは?

特徴

中綴じは、紙を二つ折りにして、中央部分をホチキス(針金)で綴じる製本方法です。

雑誌やパンフレットなど、比較的ページ数が少ない冊子に適しています。

メリット

– 見開きで読みやすい:ページを完全に開くことができるため、写真や図表を見開きで配置しやすい。

– コストが低い:製本工程がシンプルなため、比較的安価に制作できる。

– 短納期で制作可能:製本工程が少ないため、スピーディーに仕上げられる。

– 軽量で持ち運びやすい:薄くて軽いため、持ち運びや配布に適している。

デメリット

– ページ数の制限:通常、4の倍数のページ数で構成する必要があり、128ページ以上の冊子には向かない。

– 耐久性が低い:ホチキスで綴じるため、長期間の使用には不向き。

– 背表紙がない:本棚に収納した際にタイトルが見えないため、整理しづらい。

おすすめの用途

– 会社案内パンフレット

– 商品カタログ(ページ数が少ないもの)

– イベントプログラム

– フリーペーパーや雑誌

無線綴じとは?

特徴

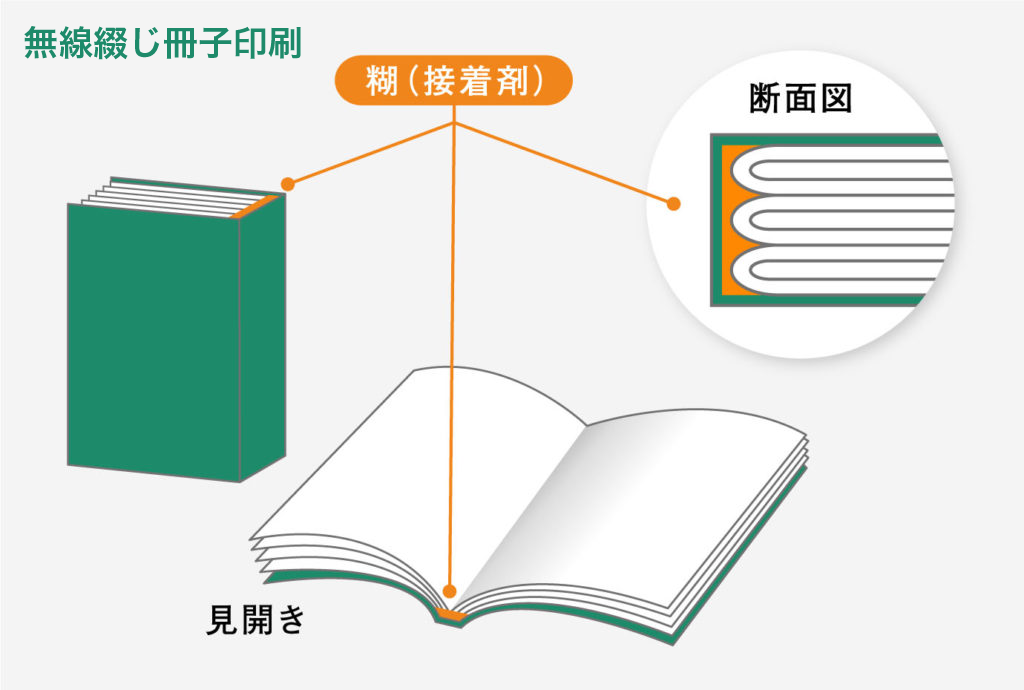

無線綴じは、ページを重ねて背部分を糊で接着し、背表紙を作る製本方法です。

書籍やカタログなど、ページ数が多い冊子に適しています。

メリット

– 環境にやさしい:ホッチキスを使わないので環境にやさしく、また廃棄時の分別が不要。

– 2ページ単位で製本可能:糊で背の部分を固めるので2ページ単位の対応が可能。

– 高級感のある仕上がり:背表紙があるため、本のような見た目になり、しっかりとした印象を与える。

– 長期保存に向いている:糊でしっかりと綴じるため、耐久性が高く、長期間使用できる。

– ページ数の制限が少ない:数百ページの冊子でも制作可能。

– 背表紙にタイトルを印刷できる:本棚に収納した際にタイトルが見えるため、整理しやすい。

デメリット

– コストが高め:製本工程が多いため、中綴じよりも費用がかかる。

– 見開きデザインに不向き:背部分が糊で固定されるため、完全に開くことが難しい。

– 納期が長め:製本工程が複雑なため、中綴じよりも時間がかかる。

おすすめの用途

– 企業の事業パンフレット(長期保存向け)

– 商品カタログ(ページ数が多いもの)

– 書籍や報告書

– 高級感を求める冊子

中綴じと無線綴じの比較

| 製本方法 | メリット | デメリット | おすすめ用途 |

|---|---|---|---|

| 中綴じ | 見開きで読みやすい、低コスト、短納期 | ページ数の制限あり、耐久性が低い、背表紙なし | 会社案内パンフレット、商品カタログ(少ページ)、イベントプログラム |

| 無線綴じ | 高級感がある、長期保存向き、背表紙あり | コストが高め、見開きデザインに不向き、納期が長め | 企業パンフレット(長期保存)、商品カタログ(多ページ)、書籍や報告書 |

どちらを選ぶべき?

事業パンフレットを制作する際は、用途・予算・保存期間を考慮して製本方法を選びましょう。

– 短期間の配布用パンフレットなら → 中綴じ

– 長期保存を目的とするパンフレットなら → 無線綴じ

– コストを抑えたいなら → 中綴じ

– 高級感を重視するなら → 無線綴じ

印刷通販を活用することで、高品質なパンフレットを低コストで制作でき、用途に応じた最適な製本方法を選ぶことが可能です。

事業パンフレットの制作を検討している方は、ぜひ印刷通販を活用し、目的に合った製本方法を選んでみてください!

いかがでしょうか?さらに詳しい情報やカスタマイズの提案も可能ですので、お気軽にご相談ください!

印刷通販での注文を検討している方は、ぜひ最適な製本方法を選び、魅力的なパンフレットを制作しましょう!